“小康不小康,关键看老乡。”全面建成小康社会兑现了“决不能落下一个贫困地区、一个贫困群众”的庄严承诺。在全面建设社会主义现代化国家第二个百年奋斗目标新征程中,如何通过全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化,进一步缩小城乡差距,这不仅是现代化进程中必须处理好的重大问题,更关系着现代化的质量和成色。

昭通是习近平总书记深情牵挂并亲自到过的地方。2015 年1 月19 日,习近平总书记对昭通脱贫攻坚作出“要以更加明确的目标、更加有力的举措、更加有效的行动抓好脱贫攻坚,确保扶到点上,扶到根上,让贫困群众真正得到实惠”的重要指示。昭通各级各部门和630 万干部群众牢记总书记的殷殷嘱托,感恩奋进,在脱贫攻坚大决战中,全市185.07 万贫困人口告别贫困,创造了35.47 万人一步进城入镇的历史奇迹,啃下了全国贫困人口最多的地级市“硬骨头”,让困扰昭通千百年的绝对贫困成为历史记忆。

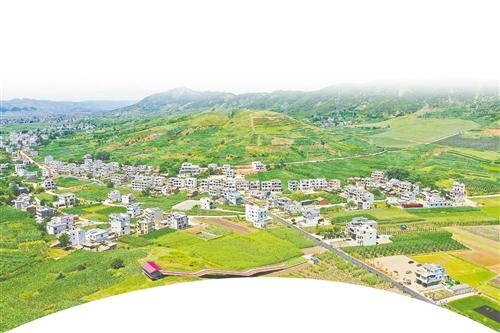

如何巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,既是摆在昭通各级各部门面前的现实课题,更是必须扛起的历史责任。2021 年8 月以来,在中国农业大学乡村振兴研究院李小云教授团队的指导帮助下,昭通市分别在坝区、二半山区、高寒山区选择3 个不同类型地区,启动实施了昭阳区坝上花海·七彩坝塘、彝良县云中苗寨、鲁甸县云中乐谷脱贫致富示范先导工程,旨在探索具有昭通特色的乡村振兴模式和路径。

脱贫致富示范先导工程实施一年来,取得哪些阶段性成果?有什么经验值得总结?群众满意度如何?在昭通市委宣传部的组织下,本报记者通过蹲点调研采访,从今天起,在“美丽昭通”特刊连续推出系列报道,以飨读者。

从单打独斗迈向抱团发展

—昭通市昭阳区苏家院镇范家坝塘乡村振兴探索

云南日报记者 蔡侯友 本报实习记者 田朝艳 记者 毛利涛 文/图

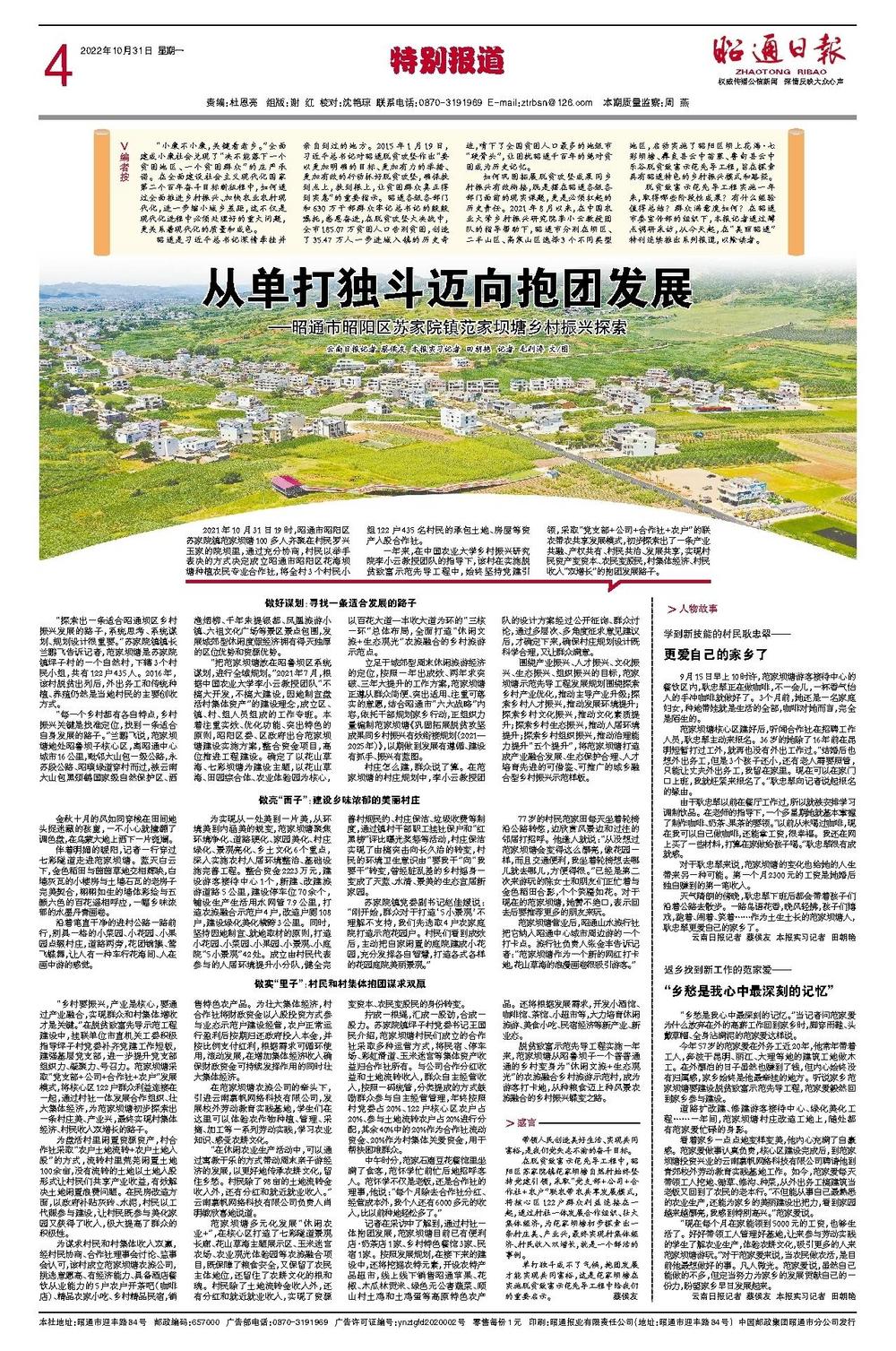

2021 年10 月31 日19 时,昭通市昭阳区苏家院镇范家坝塘100 多人齐聚在村民罗兴玉家的院坝里,通过充分协商,村民以举手表决的方式决定成立昭通市昭阳区花海坝塘种植农民专业合作社,将全村3 个村民小组122 户435 名村民的承包土地、房屋等资产入股合作社。

一年来,在中国农业大学乡村振兴研究院李小云教授团队的指导下,该村在实施脱贫致富示范先导工程中,始终坚持党建引领,采取“党支部+公司+合作社+农户”的联农带农共享发展模式,初步探索出了一条产业共融、产权共有、村民共治、发展共享,实现村民资产变资本、农民变股民,村集体经济、村民收入“双增长”的抱团发展路子。