安居,是老百姓最朴素的追求,也是最现实的民生问题。

说起家里的老房子,王绍鼎眉头紧皱,心里的苦诉不完。在他的记忆中,一间土坯房,用几块布隔成厨房、客厅、卧室,一盏忽明忽暗的煤油灯,就组成了一个叫作“家”的地方。而那间老房子,据说还是祖爷爷建起来的,已经住了4代人。直到父亲这一辈,才将茅草房翻修成了瓦房。在那个不通水、不通路、不通电的年代,能有一个遮风避雨的地方,大多数村民已经非常满足。

由于山高坡陡、土地贫瘠,马坡村村民一直过着贫苦的生活,靠种植洋芋和玉米维持生计。1993年,初中毕业的王绍鼎不甘在贫困的山沟里过一辈子,选择到昆明务工,并认识了现在的妻子田静。1996年,王绍鼎与田静回老家结婚,先后生下4个孩子。为了照顾家庭,他们便没有再出远门,而是在附近打零工。

“走在路上,双脚都是软的。路面又窄又陡,下面是波涛汹涌的金沙江,上面是笔直的山梁。”田静说,回想起第一次和丈夫回家,她仍然胆战心惊。为了爬上山,她只能将穿着的高跟鞋脱了,套上四五双棉袜直接下地走路。

“她到现在还会调侃自己被骗了。”王绍鼎不好意思地笑着说。妻子田静是大关县天星镇田坝村人,从海拔700多米到1800多米,有“落差”在所难免。

2008年,王绍鼎夫妇决定干一件他们人生中的“大事”——修平房。

然而,在那个交通不便的年代,想要在深山里修一间平房,并非易事。建房的材料需要到附近的金沙村购买,来回要走上四五个小时;没有公路,更没有交通工具,钢筋、水泥全靠人背马驮。

“海拔近2000米,40多度的坡度,从早到晚两头黑,一匹马每天最多跑2趟,一趟只能驮2袋水泥。”王绍鼎说,光是驮运水泥就花了好几个月。有了材料,还必须具备打砖的手艺,一袋水泥能打30块砖。

在王绍鼎看来,拉水泥还不算最累的活,扛钢筋才是。为了省钱,他们只能用2根木料托底,几根烂布条拧成2根绳子套在膀子上做成“背夹子”,以便路上扛钢筋累了歇气。每天扛着钢筋走10多公里山路,肩膀磨破了皮,双脚也磨起了泡。若是途中遇到大雨,路面湿滑,一不小心滚下去,轻则摔伤,重则要命。

“如果交通方便,那么一间小房子,我们怎会修了整整3年?”说到此处,王绍鼎眼里噙满泪花。

昭通市位于乌蒙山区腹地,曾是全国贫困人口最多、贫困程度最深的地级市。和王绍鼎一样,贫困群众大多生活在深山区、石山区、高寒冷凉地区。因“一方水土养不好一方人”,在精准扶贫“五个一批”中,“易地扶贫搬迁脱贫一批”成为昭通市重要的选项。

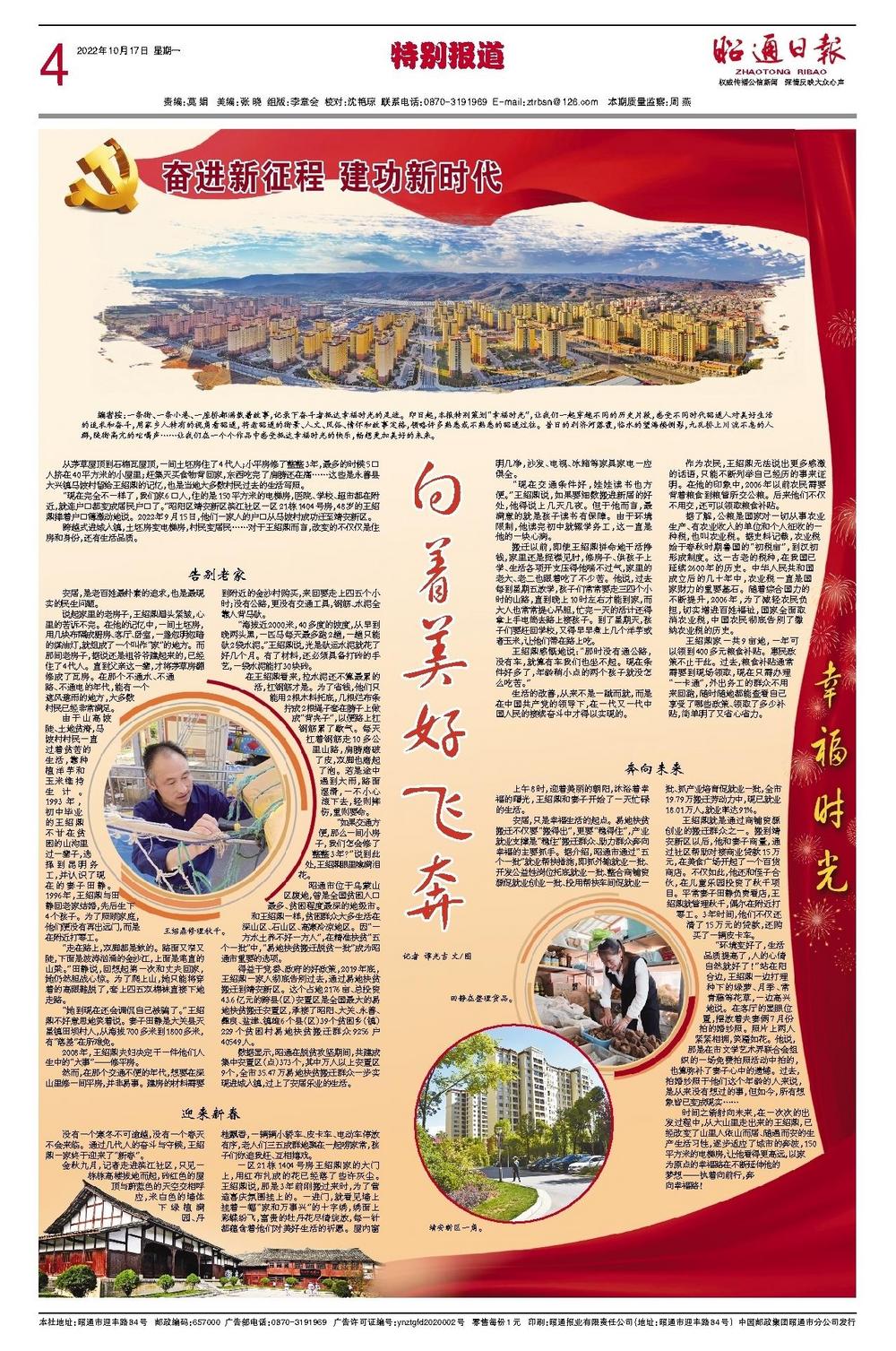

得益于党委、政府的好政策,2019年底,王绍鼎一家人彻底告别过去,通过易地扶贫搬迁到靖安新区。这个占地2176亩、总投资43.6亿元的跨县(区)安置区是全国最大的易地扶贫搬迁安置区,承接了昭阳、大关、永善、彝良、盐津、镇雄6个县(区)39个贫困乡(镇)229个贫困村易地扶贫搬迁群众9256户40549人。

数据显示,昭通在脱贫攻坚期间,共建成集中安置区(点)373个,其中万人以上安置区9个,全市35.47万易地扶贫搬迁群众一步实现进城入镇,过上了安居乐业的生活。